Fabrício Lyrio é historiador, mas isso com uma certa licença poética, porque o presidente vetou um PL que tramitava há décadas no Congresso regulamentando a profissão. Assim, ele se coloca como historiador e como professor de história.

É capixaba, mas foi para a Bahia jovem fazer a graduação na UFBA (Universidade Federal da Bahia). Homem de boa índole que é, tornou-se torcedor do Esporte Clube Vitória. Fez a graduação em história e lá também concluiu seu mestrado e doutorado. Teve a oportunidade de desenvolver também um estágio de pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa em 2015, e desde o tempo da graduação tem se dedicado à pesquisa em torno de um processo de colonização do Brasil pelos portugueses e particular atuação da Igreja Católica através das missões e do processo de catequização dos povos indígenas.

Foto: Garapa – Coletivo Multimídia

Com isso, foi também se especializando na área de história dos povos indígenas no Brasil, buscando recuperar os processos históricos que envolveram esses povos que já eram originários nesse território antes dos colonizadores chegarem e contar a história do Brasil de um outro ponto de vista, rompendo com essa narrativa tradicional que o Ailton Krenak chama de historinha para criança.

A questão central para a definição de povo é que esse agrupamento de pessoas se defina como povo. Porque do ponto de vista histórico, não existe um conteúdo específico em torno da palavra povo, que ao longo da história vai adquirindo significados completamente diferentes. Eu, enquanto historiador, não posso atribuir a nenhum grupo a categoria de povo a menos que ele se defina como tal. Parte, então, de como essa coletividade se enxerga e se articula, por meio de seus relatos orais, escritos, a sua própria forma de contar a história. Há, portanto, uma definição a partir de identidades coletivas, e essa identidades vão adquirindo diferentes significados.

Uma das características de qualquer processo identitário é que eu me defino como eu em função de alguém que eu defino como outro. Então a identidade é sempre relacional.

Sobre o Brasil e a chegada desses navegantes europeus, os portugueses quando chegaram aqui ao litoral brasileiro eles já tinham quase um século navegando pelo Oceano Atlântico, já tinham conquistado Ceuta em 1415, conheciam o litoral africano, já transportavam pessoas escravizadas. Lisboa em 1500 já tinha todo um comércio onde se comprava e vendia pessoas escravizadas.

Mas quem são esses portugueses? Eu posso chamar esses portugueses de povo?

Portugal nasce como Reino de Portugal, muito favorecido pela condição geográfica favorável oferecida pela Península Ibérica. Ali naquele espaço você tem como colocar três processos que se sucedem ao longo de vários séculos.

O primeiro é a ocupação romana. A expansão do Império Romano vai chegar à região, chamada por eles de Ibéria. Depois, você tem um processo de conquista muçulmana. E depois tem um terceiro momento, dentro do feudalismo, em que se começam a se organizar reinos neste território ibérico, e Portugal é um destes reinos, que adquire uma certa consciência enquanto tal.

E o que vai definir uma identidade nova? A religião, o cristianismo, que se separa fundamentalmente dos mouros. Sequer ainda se tinha um idioma estabelecido. O grande monumento idiomático português, Os Lusíadas, de Camões, é bem posterior. Ali, então, você tem uma identidade cristã que se fortalece no enfrentamento ao islamismo. E se inicia então um processo de retomada de territórios que na historiografia é chamada de ‘reconquista’. E o próprio termo ‘reconquista’ remete a um direito adquirido, e isso é uma construção narrativa.

Quando se tem impulso as navegações, quem entra nos navios é gente de várias partes da Europa. Cristóvão Colombo navega sob a bandeira da coroa espanhola. Américo Vespúcio, que alegadamente batiza a Baía de Todos os Santos e contorna o litoral brasileiro, é de origem italiana, e ainda nem se tinha Itália. Os relatos da época foram escritos em diversos idiomas, contando as interações com os povos indígenas no novo território.

A caracterização de povos é, neste momento, muito fluida, sem uma consistência. Porque essa ideia de uma identidade mais robusta vai surgir bem depois, no século XIX, com as noções de identidade nacional. Esse português que está colonizando essas terras se vê como súdito do Rei de Portugal, não como elemento de um povo, mas de um subordinado.

Do lado indígena, é mais complexo, porque você vai ter ali populações que vão compartilhar elementos culturais e linguísticos, mas essas coletividades não se entendem como um povo naquele momento do século XVI. Pelo contrário, eles fazem guerra uns com os outros e no primeiro momento que chegam os colonizadores portugueses, esses povos se aliam com os estrangeiros para poder derrotar o outro grupo com o qual estava guerreando antes.

Você vai ter toda uma dinâmica de povos que estão buscando a melhor vantagem, numa dinâmica cultural de guerra constante, mas não uma guerra de conquista, não era uma guerra de extermínio. Um grupo indígena não guerreava com o outro para eliminar aquele grupo, para conquistar o território. Essas guerras têm uma lógica cultural, da vingança, do ritual, da valentia, que é a forma também como esses grupos escolhiam suas lideranças. A guerra cumpre também essa função social.

Foi, então, vantajoso para os portugueses encontrar povos que não tinham uma identidade fixa e que estavam dispostos a lutar ao lado dos portugueses, a depender da guerra que seria travada.

óleo sobre tela de Oscar Pereira da Silva, 1922

Em contrapartida, isso impediu que os portugueses fizessem no Brasil o que os espanhóis fizeram, por exemplo, no México. Os cronistas se queixavam muito dessa fragmentação política dos povos indígenas, porque se, por um lado, isso poderia enfraquecê-los, por outro era muito difícil para quem estava chegando saber onde atacar primeiro.

Na realidade o processo de colonização é um processo que durou muito tempo e é o que a gente chama no livro, que eu e Felipe Milanez estamos escrevendo, de guerra de conquista, que é uma coisa que não acaba nunca. Porque esses povos se fragmentam, se recompõem, recuam para o sertão e depois tentam regressar ao território, e esse é um movimento constante que dura até hoje, a exemplo do sul da Bahia.

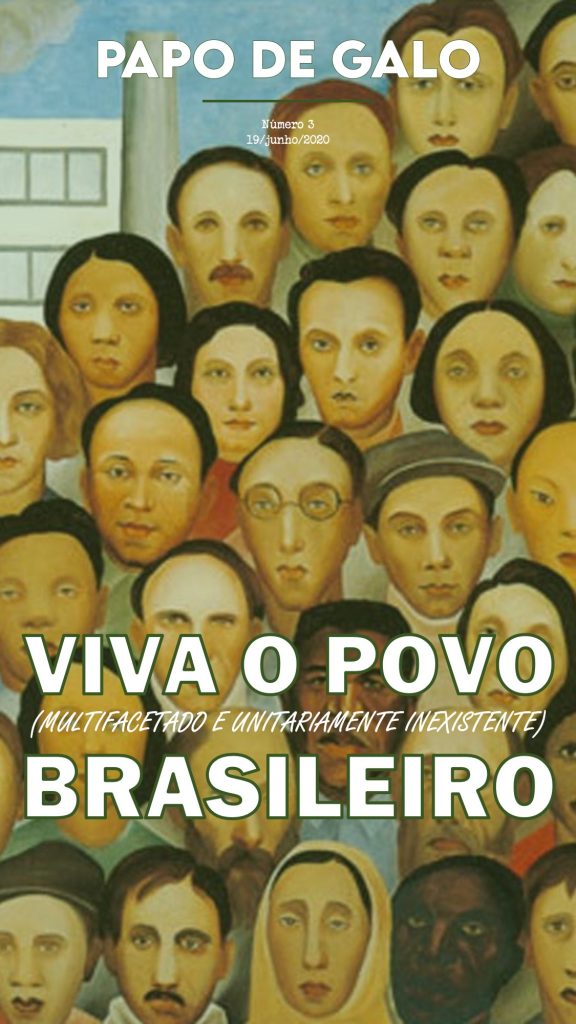

A narrativa das identidades no Brasil, a partir do século XIX, é incompleta. Quando você constrói uma narrativa que tenta trazer uma ideia de povo da qual você exclui mais da metade das pessoas que estão no território, como é o caso das pessoas escravizadas, e você exclui uma população que não se reconhece como pertencente a esse território que são os povos indígenas.

Até o momento em que ocorre a separação de Portugal, você tem um país que surge, mas que não tem povo. Tem uma elite política que se articula pra poder estruturar esse país que nasce naquele momento, mas que não tem uma dimensão nem perspectiva de unidade e de identidade. Então, em vez de construir uma identidade, optou-se por inventar uma unidade e passar 200 anos, até os dias de hoje, repetindo que ela existe. A ideia de um povo nunca existiu para além dessa narrativa. E isso é um duplo golpe.

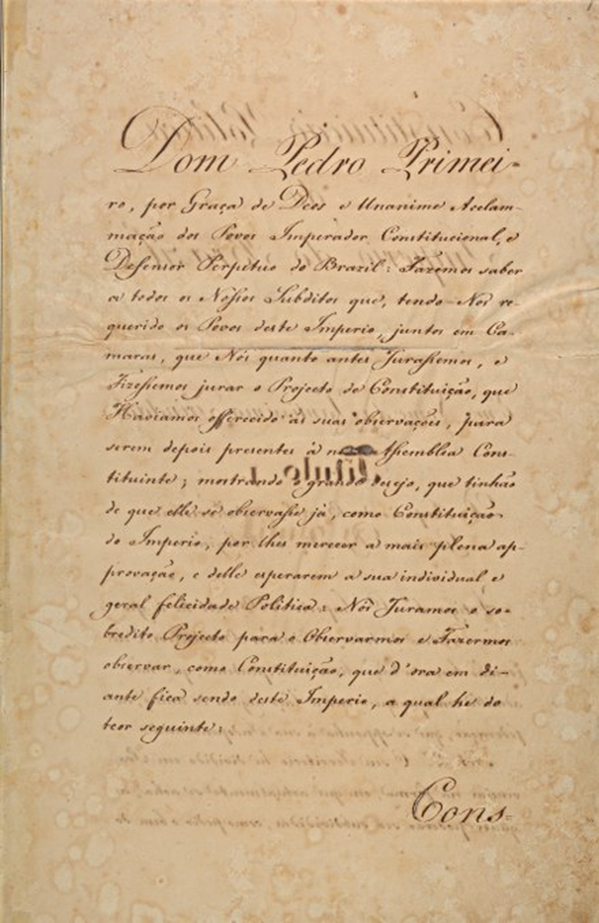

É um duplo golpe porque é algo que não se tentou construir na prática uma identidade e ao mesmo tempo se tenta impor a todo custo a partir de uma narrativa que a gente poderia dizer que foi construída com essa finalidade, dentro do Instituto Histórico, Geográfico e Etnográfico Brasileiro. Apesar da importância do instituto em muitos campos, o modelo de identidade nasce para dar essa unidade que não existia e que não passa a existir a partir de uma narrativa. Sobretudo uma narrativa que propõe uma identidade que não é inclusiva. Você não constrói uma unidade simplesmente amputando o corpo social, elegendo um determinado grupo e excluindo os demais. A primeira Constituição brasileira, de 1824, não tem uma linha que permita pensar na inclusão de escravizados e seus descendentes e os povos indígenas. Nos debates da constituinte surgiram propostas para abordar essa questão, e já naquela época se fazia uma separação do que seriam povos indígenas aculturados, que eram os que tinham sido catequizados, e os povos selvagens, que tinham pouco ou nenhum contato com a sociedade que estava se organizado em torno de um estado central chamado Brasil. Debateu-se bastante o tema e se chegou à definição de que os negros escravizados poderiam ser brasileiros se nascessem aqui, mas não seriam cidadãos. Os indígenas, por sua vez, não poderiam ser considerados nem cidadãos, nem brasileiros.

Esse silenciamento oficial dura até o século XX.

E quem entra tardiamente na narrativa oficial é um índio que não existe mais. Um índio que aceitou a presença o missionário e se tornou católico. E estabelece a ideia de transitoriedade, de que o índio é alguém que ainda não virou branco. Por isso, ele vai ser sempre encarado como ser incompleto, que se completa quando se transforma no padrão esperado e idealizado de povo. Quando as comunidades indígenas se afirmam como povos, é uma resposta a esse processo. Se há um processo em curso que diz que eles não existem, eles se estabelecem, numa afirmação mais existência que de resistência.

A declaração de ódio aos povos indígenas e de exaltação de um ideal de povo brasileiro seria apenas digna de desprezo, se não viesse de alguém que ocupa um cargo da importância de ministro da Educação. A afirmativa acaba se revestindo de importância porque não foi dita numa conversa de bar, foi dita por um ministro de estado numa reunião oficial e não foi contradita por ninguém.

Foto: Cristiano Mariz

Essa afirmação faria todo sentido no século XIX, mas dita hoje, percebe-se como esse sentimento perdura e se reproduz. E isso só ocorre quando há elementos interessados nessa reprodução. O racismo não perdura por inércia. Não há inércia na história. Então esse discurso ele vai sendo retomado, num evento que não acontece somente no Brasil. A Europa passa por esse processo também, normalmente por regimes autoritários, que reiteram essa ideia de um povo unificado para transmitir uma ideia de coesão grupal.

Odiar a expressão ‘povos indígenas’ denota um profundo desconhecimento de algo que tem validade internacional, que é usada pela Unesco, pela OIT, nos documentos que o Brasil é signatário e que têm valor de lei. Externar esse pensamento é também afrontar a Constituição Federal de 1988 nos seus artigos 231 e 232. E ao afirmar que a unidade de povo brasileiro ou é aceita ou se abandona o país, denota uma integralmente falsa concepção de unidade.

Não se tem um projeto de unificação; tem-se um projeto de divisão e exclusão. E muita gente compra esse discurso. Quando se apela ao ideal de povo, se apela a um sentimento de unidade, que mobiliza as pessoas, vide casos de Copa do Mundo, de Olimpíadas. E as pessoas temem abrir mão desse sentimento, porque ele traz consigo uma ideia de segurança, de proteção por fazer parte de um grupo, mesmo que ele seja ilusório.

Mas os indígenas não querem isso, essa submissão, e provam na história que a convivência com o diferente é possível e atuam em conjunto para a preservação de elementos mais importantes, como a natureza, apesar das diferenças linguísticas, de costumes, de modelos organizacionais, de culturas que são arranjos de sobrevivência e vivência no mundo. O que difere da lógica colonialista, que se apropria daquilo que lhe interessa e elimina essa alteridade, numa ação essencialmente extrativista.

Os indígenas são uma demonstração clara de que é possível ter vários povos convivendo dentro de um mesmo povo, de uma mesma nação.

O que tem que ser universalizado não é um ideal de povo, mas o acesso à cidadania.

Entrevista publicada com exclusividade na Papo de Galo_ revista #3.

Você pode contribuir de diversas maneiras. O mais rápido e simples: assinando a nossa newsletter. Isso abre a porta pra gente chegar diretamente até você, sem cliques adicionais. Tem mais. Você pode compartilhar este artigo com seus amigos, por exemplo. É fácil, e os botões estão logo aqui abaixo. Você também pode seguir a gente nas redes sociais (no Facebook AQUI e AQUI, no Instagram AQUI e AQUI e, principalmente, no Twitter, minha rede social favorita, AQUI). Mais do que seguir, participe dos debates, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas. Com isso, o que a gente faz aqui ganha mais alcance, mais visibilidade. Ah! E meus livros estão na Amazon, esperando seu Kindle pra ser baixado.

Mas tem algo ainda mais poderoso. Se você gosta do que eu escrevo, você pode contribuir com uma quantia que puder e não vá lhe fazer falta. Estas pequenas doações muito ajudam a todos nós e cria um compromisso de permanecer produzindo, sem abrir mão da qualidade e da postura firme nos nossos ideais. Com isso, você incentiva a mídia independente e se torna apoiador do pequeno produtor de informações. E eu agradeço imensamente. Aqui você acessa e apoia minha vaquinha virtual no no Apoia.se.