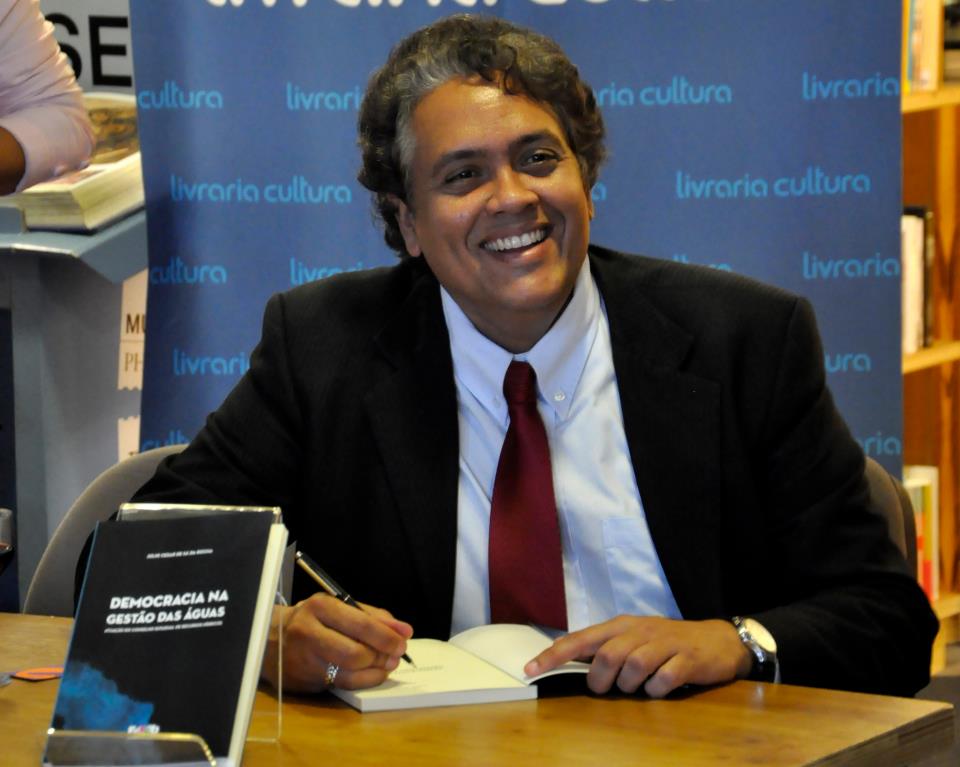

O professor Julio Rocha é uma das mentes mais brilhantes do Direito baiano. Graduado em Direito pela UFBA, e com mestrado e doutorado pela PUC-SP, sua formação foi em Direito Ambiental e Direitos Difusos. Como profissional, teve uma experiência na esfera da universidade estadual, passou pelo no IBAMA e pelo órgão das águas do estado da Bahia e posteriormente à essa fase de gestão, fez um doutorado em Antropologia. Tem um apreço real pelo diálogo entre saberes.

Na UFBA, além de Diretor da Faculdade de Direito, é também professor de história do Direito e Sociologia Jurídica e também de Direito Ambiental e de Direitos Humanos, promovendo um diálogo interdisciplinar. Ele lidera também trabalhos em campo na universidade, que dialoga com as comunidades e com os mais variados segmentos da sociedade.

Na manhã do último dia 16 de junho, nós conversamos sobre o tema do reconhecimento de povos autônomos dentro do Direito.

Professor, qual o conceito que define que um agrupamento de pessoas seja considerado um povo?

Essa é uma pergunta muito complexa. Eu venho de uma formação jurídica que associa a ideia de povo à nação e de nação ao Estado. Então, classicamente, a noção de povo remete a uma perspectiva de unidade e de identidade. E ao mesmo tempo, povo ele se estabelece, se vincula, se exerce e se estabelece a partir de uma perspectiva territorial chamada Estado.

Mas a gente vem num processo formativo mais amplo, que vai possibilitar que mesmo num Estado existam diversos povos, que no mesmo Estado possam existir diversas identidades.

Isso acontece muito, por exemplo, na experiência espanhola, com o povo catalão, os galegos, o basco, todos sob uma mesma identidade nacional. É este debate que o Brasil precisa começar, de compreender-se como um Estado pluriétnico.

Esta é uma outra dimensão, uma outra teoria, da etnicidade. Ou seja, nós temos diversas identidades étnicas no mesmo Estado, numa mesma nação.

E outra questão complexa é como a gente compreende o povo brasileiro e se esse povo brasileiro é um povo que detém identidade. E essa é uma discussão profunda e importante. O Brasil é um Estado pluri-étnico, e eu poderia dizer plurinacional.

Na Constituinte de 87 houve uma discussão se se devia considerar como diversas nações. Porque são efetivamente diversas nações, os povos indígenas. Mas não se adotou, juridicamente, na Constituição, essa denominação. E esta é uma identificação forte.

Recentemente eu estive na Venezuela, na Colômbia, Peru, Argentina e Chile e hoje se fala muito de povos indígenas, povos como razões identitárias distintas, até porque nós temos 305 povos indígenas, 274 idiomas indígenas distintos no Brasil. Mas o Direito tem uma lei extremamente conservadora nessa discussão. Ele trata o povo brasileiro dentro do estado-nação na sua perspectiva clássica.

A existência de um Direito só é o que a gente chama de concepção humanista, que defende que só o Estado produz Direito. Existe uma norma canônica estatal e ela tem eficácia normativa em todo o território nacional, sem considerar que existe comunidades, formas de ver o mundo que diferem da leitura humanista clássica.

Com relação a essa homogeneização de culturas dentro da visão do Direito, que tipos de problemas decorrem quando culturas e etnias distintas entram em conflitos com os preceitos do Direito tradicional?

Eu tenho feito pesquisas e viajado a locais que trabalham a distinção de povos e estou desenvolvendo uma publicação sobre pluralismo jurídico. Quem é da antropologia jurídica, da história do Direito, da sociologia do Direito, numa perspectiva interdisciplinar, tem uma visão pluralista do Direito. Ou seja, existem formas de juridicidades que respeitam as diferentes realidades. Por exemplo, na Colômbia, se aceita judicialmente uma decisão comunitária pelo Estado. A Constituição colombiana aceita que comunidades e povos possam exercer o Direito e resolver conflitos.

Nós temos um código, nesse sentido, conservador. O Estatuto do Índio é de 1971. Claro, a Constituição eleva a categoria dos indígenas, os artigos 231 e 232 são muito importantes, assim como o artigo 68 para os quilombolas, mas existe ainda uma concepção jurídica extremamente limitada. E isso se reflete inclusive no que é ensinado nas universidades e faculdades de Direito, numa estrutura positivista que inviabiliza diversos Direitos assegurados a estes povos. Um exemplo disso é o marco temporal de demarcação de terras indígenas.

Então, essa pouca representatividade no Congresso trava a confirmação de regramentos e direitos e provoca disparidades, como a atuação legislativa do Supremo para suprir uma carência não tendida pelo Congresso.

Isso tem sido relativamente comum no Brasil recentemente, o Supremo legislando alguns temas que o Congresso não consegue dar vazão e agilidade.

Isso, por um lado, gerou possibilidade de resolução de julgamentos processuais, mas também gerou empecilhos. A ideia do marco temporal associado, que comunidades devem ocupar territórios até a edição da Constituição de 88, numa categoria chamada de orgulho renitente e disputa através de ação, é um julgamento que nunca aconteceu. Agora em 2020, diz que o marco temporal não se aplica às comunidades quilombolas. Ou seja, são avanços e retrocessos contínuos.

Este tema é um exemplo da dificuldade de se implantar política pública no Brasil. E tem outras barreiras, como a validação latifundiária. Mesmo que se tenha a declaração de comunidades como comunidades quilombolas, há um grande abismo. É abissal a zona que demanda o reconhecimento e titulação dos territórios quilombolas. Com isso, temos milhares de comunidades declaradas, mas pouquíssimas com titularidade. O mesmo acontece com as terras indígenas. Os tupinambás esperam há décadas por processos administrativos de reconhecimento de seu território.

Questiona-se a propriedade, até porque o modelo individualista de propriedade no Direito Civil não atende aos conceitos de propriedade comunitária quilombola e do indigenato. Nós precisamos rever as categorias jurídicas fundantes do Direito brasileiro que são colonizadoras, expropriadoras e individualistas, que não conseguem perceber a dimensão plural do Direito.

E isto é importante porque estas comunidades são coletivistas.

Exatamente.

Tem-se discutido e evoluído conversas para que essa questão da propriedade de terra consiga abraçar esse coletivismo?

Ainda estamos muito longe de chegar a um modelo que atenda a estas demandas dos povos tradicionais. É necessário debater muito, buscar entender a complexidade do que se busca e traduzir para que se encaixe numa organização legal essencialmente individualista do direito tradicional. Mas, infelizmente, não há uma ação contínua e sistemática para pautar este estudo.

Nós fizemos em 2018 uma pós-graduação no Estado de Direito dos povos tradicionais, um edital da CAPES muito interessante. Nós tivemos que rever tudo o que a gente chama de concepção trinária, porque é tudo diferente. A gente não pode usar instrumentos jurídicos conservadores e individualistas e aplicar aos povos e comunidades tradicionais, que respondemos de forma comunitária.

Professor, é possível dizer que existe um povo brasileiro?

A ideia clássica de nação-povo é uma ideia que atende a um modelo questionável. Existem cidadãos e cidadãs brasileiros. Mas se você perguntar para um ianomâmi, ele é primeiro ianomâmi, depois brasileiro.

Nós somos uma país fundado na pluralidade, na multietnicidade.

Mas nós vivemos um dilema de origem, de reconhecimento. Nós precisamos nos reconhecer quem nós somos, que razões identitárias nós temos.

Houve um cerceamento da história de grande parte da população brasileira. Quando Ruy Barbosa decide incendiar os registros históricos do escravismo, ele comete um grave cerceamento de conhecimento. Estima-se a entrada de 6 milhões de escravizados no Brasil, somados aos povos originários se estima em 6 milhões. Estes são numa proporcional muito maior a de portugueses e outros brancos.

Na minha família, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de traçar a genealogia pela ausência de informações sobre minha ascendência indígena. Há uma lacuna que não ocorre para quem tem origem europeia, em que se sabe até mesmo a cidade onde nasceu. Isto é um dado muito forte, ou seja, negar às pessoas saberem quem eles são. Isto é um dado de memória e verdade muito caro. Existe um apagamento das nossas origens, físico e documental. Alguns povos, como os puia e os tupi, tiveram que submergir para sobreviver, no Nordeste brasileiro. É um dado forte este, né?

Muito. Aliás, criou-se uma ideia de índio no Brasil que ele é isolado, que ele não convive na mesma civilização, e você traz um contraponto fundamental que em dado momento esse isolamento foi uma questão de sobrevivência.

Quando você discute com antropólogos como Eduardo Braz, vê-se que a retomada da língua patxohã é um esforço identitário. Mesmo caso dos fulni-ô. Ou aqui em Minas e Bahia, com a língua maxakali. É um ato de resistência histórica única.

Mas isso acontece porque no século XVII, o império português proibiu que as comunidades indígenas falassem suas línguas tradicionais. E para um povo que dependia da oralidade, isso significa não somente matar línguas, como também matar culturas e perspectivas de vida.

E o que se percebe, professor, dados esses ataques à cultura e às identidades de povos tradicionais, que está contido quando diz que existe um ideal de povo brasileiro?

Primeiro, preconceito. A gente pode falar que existe racismo e que ele permanece, que vem com 5 séculos de história contra os povos indígenas e contra a população negra. Então existe um racismo manifesto. E existe um elitismo também, de perceber e de impor uma integração nacional que é o conceito que surge de uma lógica integracionista do SPI (Serviço de Proteção aos Índios), quando foi criado no início do século passado.

Ou seja, nós precisamos romper com o racismo contra os povos indígenas e contra os povos negros. A gente não constrói uma democracia se a gente não destrói o racismo. Nunca seremos uma democracia efetivamente sem superar o racismo.

Entrevista publicada com exclusividade na Papo de Galo_ revista #3.

Você pode contribuir de diversas maneiras. O mais rápido e simples: assinando a nossa newsletter. Isso abre a porta pra gente chegar diretamente até você, sem cliques adicionais. Tem mais. Você pode compartilhar este artigo com seus amigos, por exemplo. É fácil, e os botões estão logo aqui abaixo. Você também pode seguir a gente nas redes sociais (no Facebook AQUI e AQUI, no Instagram AQUI e AQUI e, principalmente, no Twitter, minha rede social favorita, AQUI). Mais do que seguir, participe dos debates, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas. Com isso, o que a gente faz aqui ganha mais alcance, mais visibilidade. Ah! E meus livros estão na Amazon, esperando seu Kindle pra ser baixado.

Mas tem algo ainda mais poderoso. Se você gosta do que eu escrevo, você pode contribuir com uma quantia que puder e não vá lhe fazer falta. Estas pequenas doações muito ajudam a todos nós e cria um compromisso de permanecer produzindo, sem abrir mão da qualidade e da postura firme nos nossos ideais. Com isso, você incentiva a mídia independente e se torna apoiador do pequeno produtor de informações. E eu agradeço imensamente. Aqui você acessa e apoia minha vaquinha virtual no no Apoia.se.