As aventuras de menino na capital seguiam as comuns de tantos outros. Escola em meio período, jogar bola em outro e arrumar o que fazer nos intervalos. Mas sempre tinha. TV, música, desenho na parede, subir naquele armário ali que parece inalcançável mas eu quero provar que consigo, lição de casa, os berros e sons de quem passa na rua a compartilhar a vida com quem tenha ouvidos, a ida à padaria no fim da tarde para abastecer de pão e café o lanche que estaria pronto dali a pouco.

No auge dos meus 7 anos naqueles anos 80 que nasciam querendo romper com a estética da década anterior, a vida tinha um ritmo peculiar. 40 anos depois, não fosse o mesmo nome da cidade e algumas construções que perduram no horizonte, estaríamos em outro mundo, com outra gente.

Desde que nasci, a rotina do meio do ano era quase a mesma. Painho e Mainha arrumariam tudo para uma viagem que romperia 700 quilômetros sertão adentro, navegando a oeste ao encontro da casa de meus Voinhos, que intercalavam a participação ano a ano para não dar briga na família, embora morassem rigorosamente lado a lado, dividindo muro e, a contragosto, os filhos que se enamoraram e foram ter na cidade grande a labuta por uma vida melhor.

Não posso dizer, portanto, que aos meus 7 anos foi a primeira vez que vi o São João. Nascido e criado na cidade grande e de pais sertanejos migrados atrás de vencer, o sangue do sertão corre nas veias.

Mas de nada vale, hoje vejo, ser de lá e não praticar. Origem é também questão de prática.

Reabro, em ritual tradicional apenas a mim mesmo, a velha caixa de recordações, escondida num canto do armário. Ao abri-la, logo saltou uma foto. Painho e Mainha e eu sentado no capô da antiga Brasília creme. No verso, a data: 22 de junho de 1980. Precisamente 40 anos atrás.

E como se a imagem despertasse memórias adormecidas, descaí-me ao chão, hipnotizado, entrando num mundo de sentidos extrapolados, descrevendo ao meu modo o trajeto daquela data de quatro décadas atrás.

Mainha soprou sua voz gentil no meu ouvido. Com seu cheiro inconfundível de rosas, acarinhava-me para pôr-me desperto antes do sol sair.

— Bom dia…. Acorda, preguiça. É hora de viajar. Vamos?

Apontou-me a roupa já separada para a longa viagem que nos esperava, indicando pressa para que eu lavasse o rosto e escovasse os dentes. O café estava servido.

Senti o gelado do piso frio nos meus pés descalços, da torneira, da água que escorria e que me acordou em definitivo ao bater em meu rosto. Olhei-me no espelho e vi a excitação do que viria. Um ano inteiro esperando.

Na cozinha esfumaçada pelo vapor do bule e forte cheiro de café, Painho lia o jornal. O tilintar de talheres e bater de armários anunciava que a vida era também desperta, como se a receber com propriedade o sol que ainda não chegara.

Devorei o ovo mexido com suco de laranja e logo os comandos de seguir viagem preencheram o ambiente.

— Pegou as malas?

— Tudo no carro.

Na porta da rua, o sol apresentava seu primeiro raio de sol.

— A foto!

— Deixa que eu bato, Lena.

Prestativa, Dona Lita, a vizinha, se ofereceu para registrar o momento para a eternidade. Meu pai me carregou para cima do capô da velha Brasília e num clique—xis!—, a história era feita.

Em pouco tempo, a estrada era nossa. Mais um tanto, era só nossa. Do banco de trás, com o vinil que revestia o assento dando sinais de desgaste, eu sacolejava no balé dos buracos da via.

Percebia a distância pelo barulho do rádio. Se no começo era música, logo virava chuvisco, para dali virar silêncio, que se mantinha intacto até Painho perguntar da parada para ir ao banheiro.

Tínhamos um ritual. Os mesmos dois postos, mais ou menos nos mesmos intervalos, tripartindo a viagem. Sequência que não se alterava, apesar do cheiro forte e imundo dos banheiros, compensados por um sanduíche de presunto e queijo com suco de laranja, tradicional para todos.

Da janela, eu observava que o tempo passava de acordo com a mudança da paisagem. Os prédios de concreto viravam extenso verde, que logo se convertia em plano seco.

Nas perto de doze horas de deslocamento, pouca palavra era trocada, como se estivéssemos guardando tudo para logo mais. Vez ou outra eu, apesar de saber a resposta, perguntava:

— Falta muito?

— Tem que ter paciência, filho.

Eu inventava jogos. De contar bichos. De dar nome aos cachorros. De construir histórias de seres viajantes que se teletransportavam, fugindo da dureza que era seguir da capital ao sertão. Tentava dormir, mas o ziguezague me escorregava de lado a outro.

E depois de muito esperar, via, enfim, a entrada da cidade, como tantas outras irmãs quase gêmeas.

— Chegamos!

O carro sacudia como liquidificador nas ruas de paralelepípedo até avistarmos a casinha onde meus avôs já nos esperavam na porta. Parece que adivinhavam, mas a verdade, descobri anos depois, é que passavam o dia sentados na calçada, e os anos de experiência apontavam saber com exatidão a hora que a Brasília creme invadiria, trepidante, a cidade.

Na puxada do freio-de-mão e subida do banco da frente, saltava para o mundo do interior indo direto para os braços de minha avó. Em seu vestido de chita estampado, ela me recebia com sorrisos e beijos e afagos.

— A bênça, Voinha.

— Deus te abençoe, meu filho.

Voinho já era mais bruto. De pele ressacada e rosto carrancudo, demonstrava afeito ao seu jeito. Seus dedos grossos da vida ganha na roça mais machucavam que carinhavam.

— A bênça, Voinho.

— Deus te abençoe.

Enquanto os cumprimentos seguiam, eu me acelerava para dentro da casa buscando meu quarto onde Voinha sempre deixava um presentinho. Debaixo do travesseiro sobre o colchão fino e lençol que pinicava, escondia-se uma bem embrulhada cocada branca, que sorvi feliz.

Na cozinha, o mesmo barulho da manhã, com tilintar e bater de armários, bule fumegante, o dia se despedia e deixava em seu lugar o frio molhado da noite do sertão. As palmas ao portão gerava um vai-e-vem de rostos conhecidos e novos, sempre com alegrias estampadas de bom-te-ver. Pra quem chegasse, café sempre novo. Para mim, batava mergulhar na doçura das carambolas que Voinha sabia separar as azedas para não travar, Estava, pois, em casa.

Depois de banho a conta gotas, em que a água escaldante brigava contra o frio em briga que vitimava apenas inocentes, no caso eu, fui ter com a gente do lado de fora. Arrastei cadeira da varanda para a calçada, onde muitos se encontravam a ver a vida passar no pé da grande fogueira acesa no meio da rua. Conforme a noite avançava, mais próximo a gente chegava.

Voinho veio por trás e externou amor ao seu jeito. Deixou escorrer pelo meu peito até a barriga, um grande saco de amendoim cozido.

A cada casca, a busca da perfeição da abertura que contornasse o fio reto dividindo em bandas iguais, para ter dentro os gomos perfeitos, sem escape nem amassado. Vez ou outra, surpreendia-me com o vão onde deveria haver um gomo de amendoim. Como pode ter desaparecido? Um enigma da natureza, decerto.

E os cachorros deitavam aos nossos pés, preguiçosos atrás de calor, e o papo que não envolvia menino seguia, eu envolvimento com meus amendoins, e da vida não se havia de querer mais nada.

Despertei por conta na manhã do 23. Os pássaros cantavam lá fora o dia recém-nascido. Dentro, a gente na cozinha repetia o rito de conversa folgada, tilintares, batidas e arrastares, fumaça de café fresco, ovos, frutas, queijos. Voinha e Mainha debatiam com detalhes os preparativos do banquete de mais tarde, enquanto Voinho observava sem muita atenção e Painho se intrometia para ser rechaçado imediatamente pelas mulheres.

— Posso ir brincar lá fora?

Perguntava eu, para ouvir sins com atenções e tome-cuidados. No aberto do mundo externo, tudo era uma aventura e era bom demais.

O correr desengonçado sobre os paralelepípedos sem desequilibrar. A mangueira exibia verdinha-quase-amarela na ponta do galho. Tocava eu pra trepar no tronco, raspando com o corpo a pele dura da madeira, quase tão áspera quanto as mãos de Voinho.

Do alto, a ferinas bocadas na fruta ainda verde, recebia os convites de baixo:

— Quer jogar?

Menino mostrava a bola e o jogo estava pra começar. Desci eu como pude o desterro improvisado de campinho era o tapete verde da glória.

E eu corria, pulava, comia, suava, brincava, chutava, sorria, ganhava, perdia, vivia.

Tudo era possível naquele pedaço de terra.

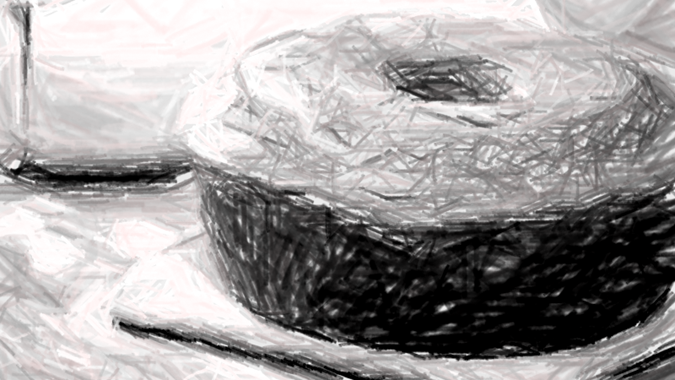

O banho vinha mais cedo, ao berro de Mainha no meio da rua. De pronto, calça e camisa novas para a festa de logo, seguia à cozinha onde a lida não cessava. Voinha me cedia uma colher-de-pau, “não pare de mexer nessa panela aqui” e a orquestra continuava.

E a sinfonia se seguia. O bater de louças e portas de armários. Interjeições de alegria, “ó!” a cada prato que deu certo. “Cuidado que tá quente!”, “Coloca o bolo nesse prato aqui.”, “Alguém viu a forma furada?”

As panelas pufavam, Voinha comandava a lida com firmeza, “vamos que daqui a pouco o cortejo chega!”

— Nada de meter a mão, menino. Tô te vendo. — Voinho, de sentinela, avisava. O cheiro era inebriante.

Quando cansavam da minha pouca habilidade de ajudante, perto do fim da tarde, Voinha sacava do bolso do avental um pacote de traque de massa. Era a senha para rumar porta afora. Em volta da fogueira ressuscitada, com os amigos de temporada eu fazia uma guerra de traque, traque daqui, traque de lá.

Ao longe, bem ao longe, a procissão se achegava. Ia aumentando o volume a expectativa. A cada passo, o trio mais nítido, sanfona-zabumba-triângulo, as vozes em coro. Corri pra dentro para avistar a mais farte e bela mesa que qualquer São João jamais produziria. Bolos de todos os tipos, licores vários, milho como se quisesse, amendoim em fartura, baião de 2 pra quem pulasse a janta, queijos cortados. A fome apertava, o cancioneiro não chegava, mulheres orgulhosas do dever cumprido, Painho perdido sem utilidade, Voinho vigiando pra ninguém se atrever a iniciar os trabalho e os segundos eram uma eternidade.

Assim caminhava o cortejo, com parada para reabastecimento de comida e, principalmente, de bebida, em residência de porta aberta, convite explícito ao prazer.

Por fim, teve o cortejo à nossa porta. Voinho de pé à frente esperava, como de costume. Cantavam alegres, dezenas de pessoas. O sanfoneiro, depois de melodia dançante, deu o prefixo.

— Louvado seja nosso senhor Jesus Cristo!

— Para sempre seja Deus Louvado!

— Tem licor?

— Tá me estranhando, cabra.

E Voinho, num raro arroubo de afeto, abraçou o sanfoneiro em boas-vindas.

— Se aprochegue. A casa é sua.

— Então dá licença.

Com a permissão de Voinho, a gente entrou e se esbaldou. Usando da aprovação geral, libertei-me das amarras do ainda-não e me entreguei às delícias dos quitutes juninos. E em meio aos esbarrões e afagos na minha cabeça, se ouvia “delícia.”, “tem mais desse bolo?”, “ô coisa boa!” Vez em quando, um mais exaltado vibrava:

— Viva São João!

— Viva!

Satisfeito, o sanfoneiro tomou a palavra.

— Dona da casa tem preferência?

— Eu?

— Mais quem?

— Então toca “Piriri”. — Voinha riu envergonhada.

E a sanfona começou feliz:

“Pra dançar quadrilha no sertão é mais melhor

sanfoneiro e violeiro tomam conta do forró

não precisa orquestra pra animar a festa

no fungado da sanfona vai-se até o nascer do sol

Piriri, piriri, piriri, toca o fole na palhoça

Piriri, piriri, piriri, como é bom São João na roça”

E se despediram em festa, tomando às ruas.

— Viva São João!

***

Não demorou para que minha bateria arriasse e caísse de sono no sofá velho da sala. Painho me carregou no colo até a cama de colchão, que fazia sentir estrado marcado nas costas. Amanhã era outro dia.

Mainha soprou sua voz gentil no meu ouvido. Com seu cheiro inconfundível de rosas, acarinhava-me para pôr-me desperto antes do sol sair.

— Bom dia…. Acorda, preguiça. É hora de viajar. Vamos?

Apontou-me a roupa já separada para a longa viagem que nos esperava, sem indicar pressa para que eu lavasse o rosto e escovasse os dentes. O café estava servido.

Senti o gelado do piso frio nos meus pés descalços, da torneira, da água que escorria e que me acordou em definitivo ao bater em meu rosto. Olhei-me no espelho e vi a tristeza da despedida. Um ano inteiro a esperar.

Na cozinha esfumaçada pelo vapor do bule, forte cheiro de café. O tilintar de talheres e bater de armários anunciava que a vida era também desperta, como se a receber com propriedade o sol que ainda não chegara.

Demorei a demorar o ovo mexido com suco de laranja, como se a alargar a estada por meu querer. Logo os comandos de seguir viagem preencheram o ambiente.

— Pegou as malas?

— Tudo no carro.

Na porta da rua, o sol apresentava seu primeiro raio de sol.

— A foto!

— Deixa que eu bato, Lena.

Prestativo, o vizinho se ofereceu para registrar o momento para a eternidade. Nos alinhamos todos. Meu pai me carregou para cima do capô da velha Brasília e num clique—xis!—, a história era feita.

Foto de capa: Marcos Guerreiro

Conto publicado com exclusividade na Papo de Galo_ revista #4.

Você pode contribuir de diversas maneiras. O mais rápido e simples: assinando a nossa newsletter. Isso abre a porta pra gente chegar diretamente até você, sem cliques adicionais. Tem mais. Você pode compartilhar este artigo com seus amigos, por exemplo. É fácil, e os botões estão logo aqui abaixo. Você também pode seguir a gente nas redes sociais (no Facebook AQUI e AQUI, no Instagram AQUI e AQUI e, principalmente, no Twitter, minha rede social favorita, AQUI). Mais do que seguir, participe dos debates, comentando, compartilhando, convidando outras pessoas. Com isso, o que a gente faz aqui ganha mais alcance, mais visibilidade. Ah! E meus livros estão na Amazon, esperando seu Kindle pra ser baixado.

Mas tem algo ainda mais poderoso. Se você gosta do que eu escrevo, você pode contribuir com uma quantia que puder e não vá lhe fazer falta. Estas pequenas doações muito ajudam a todos nós e cria um compromisso de permanecer produzindo, sem abrir mão da qualidade e da postura firme nos nossos ideais. Com isso, você incentiva a mídia independente e se torna apoiador do pequeno produtor de informações. E eu agradeço imensamente. Aqui você acessa e apoia minha vaquinha virtual no no Apoia.se.